新聞發布

2025/05/26

響應生物多樣性日,華碩舉辦穿山甲保育培力課程促進永續參與

-

已複製到剪貼板

為落實自然環境保護,華碩持續關注生物多樣性議題,並發布自然資本策略地圖,於2024年啟動「大雪山中海拔穿山甲棲地改善及維護計畫」,年度成果通過林業及自然保育署認可,成為首批獲得認證企業。華碩透過科學調查、棲地營造與保育教育,致力於恢復自然棲地環境,並深化同仁對保育的理解與參與,去年起規劃一系列穿山甲保育推廣活動,從紀錄片觀賞、專家座談,到今年度在聯合國生物多樣性日(5月22日)前夕舉辦「穿山甲野外研究與保育培力課程」,再次邀請穿山甲保育領域權威—國立屏東科技大學野生動物保育研究所孫敬閔博士,分享穿山甲研究現況,同時也帶領同仁體驗保育工作者的日常。

深入認識台灣穿山甲,以珍貴影像了解保育現況

追蹤台灣穿山甲超過15年的孫敬閔博士,透過深入淺出的講解,帶領大家認識這一被列為國際自然保護聯盟(IUCN)紅色名錄中「極度瀕危」的物種—穿山甲,從種類特徵、棲息環境到生活習性,以影片、照片等珍貴的紀錄逐一向與會者介紹,精彩活潑的演講讓同仁留下深刻印象。孫博士也指出,近年台灣野外穿山甲族群受到流浪犬攻擊的威脅,為持續掌握其野外狀況與生存挑戰,研究團隊運用無線電追蹤技術與蟻類辨識等方法,進行長期監測調查,致力於台灣與全球穿山甲保育研究工作。

小穿食譜解密與追蹤模擬,體驗保育日常

除了保育知識課程,活動也安排實作體驗環節,讓同仁實際了解保育工作者的日常。在孫博士的研究中,穿山甲的食性研究與追蹤為重要的一環,穿山甲最常攝食台灣土白蟻,其與蟻類形成的食物網串連起生態系中複雜的關係,維繫生態系統的健康,據孫博士表示,每份穿山甲排遺中約有80,000到10,000隻白蟻,透過辨認與計算穿山甲排遺中的白蟻大顎,能了解其周遭生態關係;另外,孫博士更攜帶發報器與追蹤器,讓同仁模擬操作,體驗保育人員如何依靠發報器發出的訊號聲音進行定位,一步步找到野生動物的位置,在室內空間中,同仁將發報器藏在座位下,模擬穿山甲在地底下活動的情境。尋找者雖然能接近發報器位置,卻發現要準確辨識訊號來源並不容易,也因此更能理解野外追蹤工作的挑戰與困難。

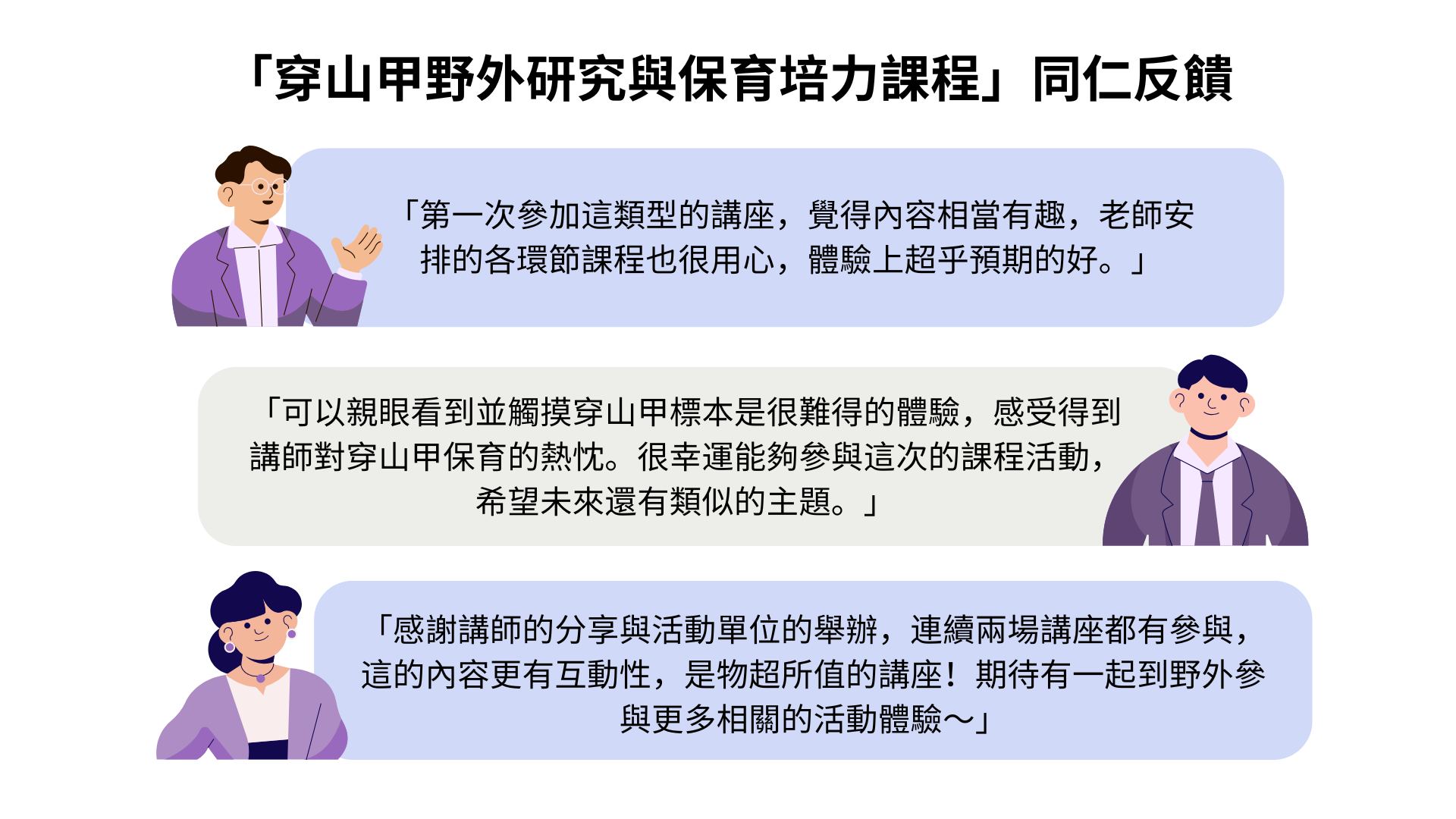

最後,與會者熱烈提出各樣關於穿山甲的保育問題,也有同仁分享詢問自身遇到穿山甲的經驗,透過實際向專家請教,了解救傷與野放的方式與流程。這場保育培力課程吸引了近五成參加去年紀錄片放映的參與者再次參與,累計有超過百位同仁參與,不僅提升對於瀕危物種的認識,也獲得正向回饋,未來,我們將持續參與「大雪山穿山甲棲地改善及維護計畫」,期盼透過同仁與大眾的參與,提高生物多樣性議題的關注。

相關文章